The R.A.P. Project (Reviews of Astro-Ph)

Будущие наблюдательные проекты

Authors: K.D. Hoffman

Comments: 33 pages, 21 figures, accepted for publication in the New Journal of Physics

В статье дает обзор по истории и современному состоянию детекторов нейтрино высоких энергий. Имеются ввиду проекты типа Amanda, IseCube etc. (в противопоставлении детекторам низкоэнергичных нейтрино, подобных Borexino etc.). Автор также рассуждает о том, какие открытия нас ждут при вводе в строй детекторов нового поколения с объемом рабочего тела порядка кубического километра.

Authors: C. Regenfus

Comments: 4 pages, proceedings of the 4th Patras workshop (DESY)

ArDM - это новый детектор частиц темного вещества, устанавливаемый в ЦЕРНе. Рабочим телом будет тонна жидкого аргона.

Authors: S.T. Dye

Comments: 3 pages

Коротенький обзор по геонейтрино. Это электронные нейтрино, рождающиеся в бета-распаде. Они излучаются радиоактивными элементами в недрах Земли. В настоящее время два детектора (KamLAND в Японии и Borexino Италии) регистрируют нейтрино от распрада тория и урана. Планируются новые проекты. Все это очень важно для геофизических исследований.

Ввиду краткости и понятности - советую всем прочесть.

Authors: J. Schneider et al.

Comments: 12 pages, a White paper submitted to ESA

Авторы (справедливо) полагают, что получение прямых изображений экзопланет - это крайне важная задача. Конечно, такая мысль не нова, и люди уже занимаются разработкой мощных космических проектов, которые позволят "в промышленных масштабах" получать такие данные. Но до осуществления крупных проектов пока далековато. А потому авторы защищают идею о достаточно быстром создании космического телескопа-коронографа 1-2-метрового диаметра для получения прямых изображений. В частности, авторы предлагают уделить больше внимания супер-землям (с массой раз в десять больше земной), т.к. они потенциально обитаемы, а искать их и исследовать гораздо проще.

Authors: Daniel Baumann et al.

Comments: 6 pages, 3 figures

На сегодняшний день теория инфляции с одной стороны является стандартным элементом космологической картины, а с другой - нет никаких прямых подтверждений того, что наш мир прошел через стадию инфляции. По всей видимости, наиболее реалистичные возможности "увидеть" следы инфляции связаны с первичными гравитационными волнами. Вопрос их прямой регистрации, скорее всего, дело будущего. Но можно попытаться увидеть "отпечаток" их существования в микроволновом фоне.

В рамках проекта "За Эйнштейном" (Beyond Eistein) планируется запуск спутника, который должен будет разглядеть В-моды поляризации реликтового излучения. Их обнаружение будет (по астрофизическим меркам) прямым указанием на инфляцию. Если же не увидят ... Это еще не значит, что инфляционный сценарий неверен. Кроме того, в качестве "побочных результатов" спутник даст много данным, нужным в космологии и изучении Галактики.

См. также другие работы: в которых развивается концепция CMBPol: arxiv:0811.3915, arxiv:0811.3916, arxiv:0811.3918, arxiv:0811.3919, arxiv:0811.3920.

Authors: R. Smits et al.

Comments: 12 pages, 9 figures, accepted for publication in A&A

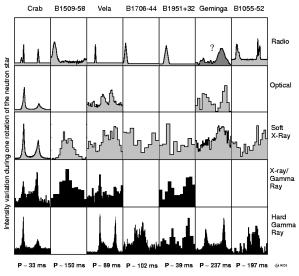

Одной из задач для системы радиотелескопов SKA будет поиск новых пульсаров. Причем, речь идет не только и не столько о простом увеличении числа открытых объектов, или об обнаружении пульсаров в близких галактиках, а об открытии экзотических систем. Например, можно лелеять мечту о нобелевской премии за обнаружение пары пульсар плюс черная дыра, видимой почти с ребра (т.е., чтобы пульсар "просвечивал" окрестности черной дыры).

В статье детально разбирается, как SKA сможет исследовать радиопульсары. Замечу, однако, что окончательный дизайн системы еще не выбран, поэтому оценки могут слегка поползти. По сути, продолжается борьба между пульсарной и внегалактической программами, которые требуют разного дизайна системы. Существенно, что когда SKA начнет работу, то для исследований пульсаров ограничением может стать объем данных. Нужны будут очень мощные вычислительные средства для обработки наблюдений. По сути, планируя программы, ученые экстраполируют рост вычислительной мощности компьютеров и стоимости хранения данных. Используемые оценки: в 2015 году 10 Pflop будут стоить 100 миллионов долларов. Т.е., без прогресса в этой области справится с будущими наблюдениями будет непросто.

Ожидается, что SKA увидит более 20 000 пульсаров (из них 6000 - миллисекундные). Всего в Галактике около 30 000 нормальных пульсаров и столько же милисекундных, чьи сигналы попадают на Землю (напомню, что излучение пульсара сконцентрировано в достаточно узком конусе). Разумеется, надо учесть, что из данной точки Земли не все небо доступно для наблюдений. Кстати, эти оценки позволяют рассчитывать на десяток систем пульсар плюс черная дыра, так что одна из них может иметь плоскость орбиты вблизи луча зрения. Оптимизация системы для пульсарных исследований позволит несколько увеличить это число, но на мой взгляд, маловероятно, что это будет сделано в ущерб внегалактическим исследованиям.

Кстати, в Living Reviews in Relativity (которые в этом году празднуют десятилетие, и "Троицкий вариант" напишет об этом) появился апдейт обзора по двойным и миллисекундным пульсарам, который будет хорошим дополнением к данной статье по пульсарам на SKA.

Authors: Ana Gomez de Castro et al.

Comments: 9 pages

WSO-UV (или ВКО-УФ) - это то, во

что превратился Спектр-УФ, давно планировавшийся у нас в стране. Теперь это

международный проект (Германия, Испания, Италия, Китай, Россия).

В обзоре приводятся основные научные задачи проекта. Среди них изучение

межзвездной среды и динамики аккреционных потоков в двойных системах.

arxiv:0810.4551

Теоретический отчет для DUSEL

(DUSEL theory white paper)

Authors: S. Raby et al.

Comments: 45 pages

DUSEL - Deep Underground Science and Engineering Laboratory. Она будет находиться в известной шахте Хоумстейк, в Южной Дакоте. Красивую картинку по этому поводу можно увидеть тут.

В начале 2009 года NSF будет проводить отбор проектов для первой стадии работы лаборатории. Теоретики не стоят в стороне, а провели конференцию, где и были выработаны идеи, суммированные в данном отчете.

Основные задачи, которые теоретики хотели бы поставить перед новой

лабораторией:

Поиск распада протона,

Изучение нейтринных осцилляций и нарушения CP

Поиск астрофизических нейтрино

Поиск темной материи

Поиск безнейтринного двойного

бета-распада

Поиск нейтрон-антинейтронных осцилляций.

Authors: R. Wischnewski for the BAIKAL collaboration

Comments: 8 pages, 12 figures, presented at VLVNT08, to appear in NIM-A

Нейтриные детекторы или строят в подземных лабораториях, или погружают регистрирующую аппаратуру в антарктический лед, или под воду. Уже 10 лет работает эксперимент на озере Байкал. Там зимой со льда под воду опускают фотодетекторы, и несколько месяцев можно вести наблюдения нейтрино.

Сейчас разные коллаборации стремятся построить детекторы с эффективным объемом порядка кубичесого километра. Есть такие планы и в рамках байкальского проекта. В статье рассказывается о современном статусе эксперимента и о планах по созданию километрового детектора (сейчас идет работа с прототипом, о нем см. также arxiv:0811.1110).

Authors: S. Basa et al.

Comments: 4 pages

В 2013 году планируется к запуску аппарат SVOM - Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor. На нем будет два гамма-детектора (один в мягком гамма, или даже скорее в жестком рентгене до 250 кэВ, но с возможностью построения изображений - прибор ECLAIR) и рентгеновский и оптический телескопы. Гамма-приборы, естественно имеют большое поле зрения, которое у них совпадает. Рентгеновский и оптический телескопы имеют поля примерно 20 на 20 угловых минут. Разумеется, они тоже совпадают.

Создатели ожидают, что аппарат будет наблюдать около 80 гамма-всплесков в год, получать данные о послесвечениях и, конечно же, быстро сбрасывать информацию для проведения наземных наблюдений на мощных телескопах.

Инструмент небольшой, но создатели надеются, что за счет правильного выбора программы они смогут сильно продвинуться в поиске всплесков на красных смещениях выше 6.

Authors: Gianpiero Tagliaferri et al.

Comments: 7 pages, 5 figures, invited talk at the ICSO conference, Toulouse, oct. 2008

В рентгеновском диапазоне для построения изображений используют зеркала косого падения. Поэтому при небольшой реальной собирающей площади телескопы получаются длинными. Сейчас при создании таких инструментом как XMM-Newton и Chandra мы уже подошли к пределу: не влезает под обтекатель (или в грузовой отсек Шаттла). Поэтому, чтобы создать инструменты следующего поколения придется разносить объектив и детектор (примерно как в "воздушных телескопах" 18 века).

Большие миссии, основанные на разнесенных конфигурируемых п полете аппаратах, пока только планируются. Но уже идут работы над более скромными миссиями, построенными по такой технологии. Американцы планируют сделать проект NuSTAR. Там, правда, две части телескопа все-таки будут соединены легкой фермой. А вот европейский Simbol-X будет действительно состоять из двух совершенно отдельных отсеков. Описание проекта можно найти в этом небольшом материале.

Два спутника будут летать на расстоянии 20 метров друг от друга. Точность относительной ориентации спутников будет порядка нескольких миллиметров в направлении перпендикулярном соединяющей спутники оси, и несколько сантиметров - вдоль оси.

Важно подчеркнуть, что и Simbol-X, и NuStar?, будут не просто технологическими прототипами, а реально работающими очень хорошими астрономическими инструментами. Другое дело, что кроме решения астрофизических задач они еще должны проложить путь для крупных проектов следующего поколения.

Authors: Teresa Montaruli for the ANTARES collaboration

Comments: 8 pages

За последние несколько дней все создающиеся большие нейтринные детекторы отметились короткой заметкой о текущих достижениях. В данной рассказывается об ANTARES. Он создается вблизи Марселя. Первые несколько ниток детекторов уже работают, и в статье обсуждаются результаты, полученные на них. Пока все по плану.

IceCube, который строится в Антарктиде, тоже уже имеет рабочие нити. В статье arxiv:0810.3698 описывается измерение нейтринный осцилляций на этом детекторе.

Наконец NEMO строится у берегов Сицилии. О нем рассказывается в заметке arxiv:0810.3119. Пока это не часть будущего большого детектора, а технологический прототип, но все равно детекторы работают и какие-то данные идут.

Authors: Simon Johnston et al.

Comments: 12 pages

Проект SKA - Километровой антенной решетки - все еще обсуждается. Даже место строительства и окончательный дизайн не выбраны. Кандидатов два: Австралияи Южная Африка. Обе страны очень хотят получить проект, поэтому активно работают над прототипами. Пока, на мой взгляд, Австралийцы далеко впереди, что во многом связано с тем, что эта страна традиционно занимается радиоастрономией на высочайшем уровне.

ASKAP - прототип SKA, строящийся в Австралии. Даже если со SKA что-то сорвется, прототип все равно будет введн в строй. Это сам по себе сильный научный инструмент. В представляемом материале детально описывается, какие научные программы планируется реализовывать на ASKAP.

В Архиве приводится только относительно краткое резюме отчета. Весь 120-страничный документ доступен здесь.

Authors: Anthony G.A. Brown

Comments: 7 pages

Небольшой хороший обзор по проекту астрометрического спутника Gaia. Запуск - в декабре 2011, научная работа - с середины 2012 в течение 5-6 лет. Потом несколько лет обработки данных с выпуском промежуточных каталогов. Итоговый каталог - 2021.

Основная задача - определение динамической структуры Галактики. Так, например, можно будет воссоздать динамическую историю формирования Галатики, т.к. поглощение спутников и т.п. оставляет "следы" в фазовой структуре. Также, разумеется, можно будет детально исследовать структуру спиральных рукавов и многое другое.

Authors: M. Pallavicini et al.

Comments: 38 pages

Частицы космических лучей могут иметь очень большие энергии. Происхождение таких частиц пока остается загадкой. Не в последнюю очередь это связано с тем, что таких частиц просто мало: одна в год на площадь в несколько сотен квадратных километров. Для наблюдений таких частиц строят гигантские комплексы. Такие как обсерватория имени Пьера Оже и Telescope Array. Но все равно статистика набирается медленно.

Напомню, что частицы не регистрируются непосредственно. Влетая в атмосферу на высоте в несколько десятков километров, частицы взаимодействуют с молекулами земной атмосферы. В итоге возникает поток вторичных частиц и вспышка в оптическом диапазоне. Наземные детекторы регистрируют и то, и другое.

Уже давно высказывалась идея, что было бы неплохо наблюдать из космоса сразу всю атмосферу видимой части Земли. Можно отслеживать вспышки, связанные с влетом энергичных частиц. Тогда эффективно происходит сбор информации с площади в десятки миллионов квадратных километров. Для этого надо запустить соответствующий детектор. Уже много лет идут рзработки таких проектов. Пока, правда, ни один из них не получил приоритетноо финансирования.

В обзоре описываются основные подходы, проблемы и задачи в осуществлении такого космического проекта. Будем надеяться, что все-таки в ближайшие годы один из проектов будет реализован.

Обсудить в ЖЖ-сообществе

ru_astroph.

Обсудить на Астрофоруме в

Научной панораме.

Authors: Matthey D. Kistler et al.

Comments: 7 pages, 4 figures

Описываются преимущества проекта подземного водного черенковского детектора Deep-TITAND, предназначенного для поиска нейтрино достаточной высокой энергии (~15 MeV) от взрывов сверхновых. Для сравнения, Супер-Камиоканде имел всего 32 килотонны воды. Проект Гипер-Камиоканде предполагает 0.5 мегатонн воды. Первый мог видеть нейтрино от коллапса только в масштабе нашей Галактики (уже М31 дает всего порядка одного события), второй - сможет дотянуться всего лишь до 1-2 Мпк, а на таком расстоянии коллапсы происходят редко. Deep-TITAND сможет "видеть" до 3-5 Мпк. На таком расстоянии сидит сразу несколько галактик с достаточно большим темпом звездообразования.

Идея состоит в том, чтобы пожертвовать нейтрино низкой энергии ради разумной стоимости. Поэтому детектор предлагают ставить не очень глубоко под землей, и не очень плотно располагать фотоумножители. Зато можно будет видеть примерно коллапс в год.

Authors: J.E. Hill et al.

Comments: 7 pages

Описывается проект небольшого спутника, предназначенного для измерения поляризации гамма-всплесков в диапазоне 2-500 кэВ. Проект направлен в январе этого года в НАСА. Ожидается, что за 2 года работы прибор даст измерения для сотни гамма-всплесков.

Прототипы детекторов уже успешно тестировались в баллонных экспериментах, также активно проводилось моделирование ожидаемых результатов. Все основные технологии отработаны, поэтому можно сделать надежную недорогую миссию, которая выдаст очень востребованный результат, т.к. поляризационные наблюдения крайне необходимы для проверок меделей работы центральной машины гамма-всплесков.

О других поляризационных детекторах см. arxiv:0810.2693, arxiv:0810.2700 (это о планируемомо поляризационном детекторе на XEUS), arxiv:0810.2780 (это о планируемом детекторе на борту китайского спутника HXMT).

Authors: Spencer R. Klein for the IceCUbe Collaboration

Comments: Invited talk presented at Neutrino 2008; 7 pages

Нейтринный детектор IceCube, сооружаемый в Антарктиде, готов уже наполовину. Соответственно, уже детектируются события. О современном статусе проекта и некоторых его предварительных результатах можно прочесть в статье.

О свежих результатах с СуперКамиоканде по осцилляциям солнечных и атмосферных нейтрино можно прочесть тут: arxiv:0810.0573.

Authors: Robert W. Wilson, Antony A. Stark

Comments: 17 pages, for publication in @Smithsonian at the Poles@, proceedings of Smithsonian IPY Conference

На антакртическом плато холодно, ясно и сухо. Идеальное место для астрономических наблюдений, особенно если говорить о наземных приборах для изучения микроволнового фона. В самом деле, уже чть ли не десяток экспериментов был осуществлен в этой области. Это не только приборы, установленные на земле, но и балонные эксперименты. Авторы суммируют полученные результаты и использовавшиеся метода, и рассказывают о новом проекте 10-метрового телескопа - SPT (Soth Pole Telescope), который будет исследовать анизотропию реликта на масштабе менее 1 градуса. Сам телескоп был установлен чуть более года назад, но полная реализация проекта потребует времени.

Authors: Rob Fender

Comments: 9 pages, to appear in the proceedings of the 7th Microquasar workshop, Foca, Turkey

Автор обсуждает, как новые радиопроекты (в первую очередь LOFAR) помогут астрофизике высоких энергий. В первую очередь, автор ожидает прорыва благодаря грядущей возможности мониторинга всего неба в радиодиапазоне. Вместе с рентгеновскими данными, это может здорово помочь в изучении ряда явлений. Кроме того, дается полезная сводка планов по вводу в строй новых радиоустановок.

См. также arxiv:0810.0954.

Authors: J.R. Goicoechea et al.

Comments: 11 pages, White Paper for ESA's Exo-Planet Roadmap Advisory Team, submitted on 2008 July 29

Описан проект SPICA, предложенный совместно европейским и японским космическими агентствами. Это орбитальный 3.5-метровый инфракрасный телескоп. Одна из задач - исследования экзопланет. В статье в основном об этом и идет речь. Проект пока на стадии рассмотрения в рамках программы ESA Cosmic Vision 2015-2025.

Authors: Travis S. Metcalfe

Comments: 10 pages, 7 figures, Proc. SOHO XXI/GONG 2008

В следующем году будет запущен спутник KEPLER. Это будет первая специализированная миссия, способная открывать планеты типа Земли около звезд типа Солнца. Автор дает обзор проекта, а также обсуждает, как с помощью методов астросейсмологии будут определяться параметры звезд.

Authors: F. Eisenhauer et al.

Comments: 13 pages, 11 figures, to appear in the conference proceedings of SPIE Astronomical Instrumentation, 23-28 June 2008, Marseille, France

Для VLT разрабатывается специальный прибор, который поможет наблюдать движение звезд и газа в непосредственной близости от горизонта событий в источнике Sgr A* - сверхмассивной черной дыре в центре нашей Галактики. Для реализации потребуется не только создать новые инструменты, но и задействовать всю мощь интерферометрической системы VLT.

Разумеется, никто не делает прибор "под один объект", и в статье авторы рассматривают и другие возможные области приложений. Прибор начнет работать в 2013 году (сейчас его создание полностью одобрено).

Authors: J. Greiner, et al

Comments: Excerpt of a proposal submitted in response to the ESA Cosmic Vision Call in June 2007, but not selected for further consideration; 11 pages, 6 Figs. only scientific sections

Авторы предлагают проект нового спутника для изучения гамма-всплесков. Основная новизна состоит в возможности спектроскопических наблюдений в широком диапазоне (200 кэВ - 50 МэВ) и в получении данных о поляризации. Разумеется, такой спутник будет полезен не только для исследования гамма-всплесков.

Полная версия прокта опубликована в Experimental Astronomy.

Authors: Alexandre Refregier, Marian Douspis, the DUNE collaboration

Comments: 9 pages; To appear in Proc. of SPIE Astronomical Telescopes and Instrumentation (23 - 28 June 2008, Marseille, France)

Европейское космическое агентство планирует запустить оптический телескоп диаметром примерно 1.2 метра для космологических исследований. Программа называется "Евклид". Пока идет отбор претендентов, разрабатывающих конкретные проекты. После нулевой фазы отобраны проекты DUNE и SPACE. В статье речь идет о DUNE.

По всей видимости, миссия будет совмещать в себе достоинства "астрономического" и "ускорительного" подходов. Т.е., с одной стороны, у миссии есть четко поставленная цель, с другой - ее реализация даст большой поток "побочных" результатов во внегалактической астрономии.

В статье дано общее описание проекта. Более техническое описание см. в arxiv:0807.4037.

Authors: Johannes Bluemer for the Pierre Auger Collaboration

Comments: 9 pages, Proceedings of the International Workshop on Advances in Cosmic Ray Science, Waseda University, Shinjuku, Tokyo, Japan, March 2008; to be published in the Journal of the Physical Society of Japan (JPSJ) supplement

Очередная сводка результатов от обсерваотрии имени Оже. Сводка полезна тем, что суммированы все данные, не только по основной компоненте космических лучей. Кроме того, автор немного рассказывает о планах по строительству северной части обсерватории в США (правда, он не очень распространяется о финансовых трудностях, с которыми столкнулся проект). Кроме того, в США у Оже есть конкурент, который немного дальше продвинулся в реализации планов. Это Telescope Array.

Authors: T. Takahashi et al.

Comments: 14 pages, 10 figures, Proceedings of the SPIE meeting "Space Telescopes and Instrumentation II: Ultraviolet to Gamma Ray 2008", Marseille (2008)

NeXT - новый японский рентгеновский спутник, который планируется запустить в 2013 году. Аппарат кое-что заимствует у "Сузаку" (особенно в смысле орбиты, работы и тп.), но будет заметно тяжелее. На борту будет два инструмента, работающих в жестком рентгене, два - в мягком, и гамма-детектор. Один из мягких приборов будет работать как спектрометр с разрешением около 7 эВ. Все инструменты с узким полем зрения (до 9 минут), кроме, конечно, гамма-детектора.

Authors: Joseph J. Mohr et al.

Comments: 16 pages

Dark Energy Survey (DES) будет проводиться в 2011-16 гг. на существующем 4-метровом телескопе. В статье описывается в основном то, как планирутся работать с данными (которых будет много).

Authors: Stephane Schanne

Comments: on behalf of the ECLAIRs collaboration. Proceedings of Gamma-Ray Bursts 2007 conference, Santa Fe, USA, 5-9 November 2007. Published in AIP conf. proc. 1000, 581-584 (2008)

Телескопы, входящие в систему ECLAIR будут установлены на спутнике SVOM (Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor), который будет запущен примерно лет через 5. Спутник будет предназначен для изучения гамма-всплесков, а два инструмента, входящие в ECLAIR (телескоп, работающий в мягком рентгене и камера с кодирующей аппертурой, работающая в более жестком диапазоне), будут достаточно точно определять координаты всплесков и изучать послесвечения.

Небольшой рентгеновский телескоп, который на спутник планируют поставить итальянцы, описан в arxiv:0807.0893. См. также arxiv:0807.0739 о некоторых аспектах наблюдательной стратегии на SVOM.

Authors: Spencer R. Klein, for the IceCube Collaboration

Comments: 7 pages, presented at SORMA West 2008 (Symposium on Radiation Measurement and Applications)

Нейтринный детектор IceCube сооружается сейчас в Антарктиде. Пока детекторам этого типа не везло: не было близких сверхновых, а для регистрации сигналов от далеких взрывов у них не хватало чувствительности. IceCube может быть более удачливым, тем более что его размеры позволяют надеяться, что в недалеком будущем мы будем регистрировать нейтринные вспышки от сверхновых, взорвавшихся в соседних галактиках.

Authors: Martha P. Haynes

Comments: To appear in AIP Conference Proceedings, "The Evolution of Galaxies through the Neutral Hydrogen Window", Feb 1-3 2008, Arecibo, Puerto Rico, eds. R. Minchin & E. Momjian. 8 pages

В Архиве потихоньку появляются статьи, которые будут опубликованы в материалах конференции по изучению нейтрального водорода. Эти исследования важны для понимания процесса формирования галактик, некоторых космологических аспектов.

О проекте ALFALFA (The Arecibo Legacy Fast ALFA) можно прочесть тут arxiv:0806.1670. В его рамках проводится обзор внегалактического нейтрального водорода (разумеется, речь идет о волне 21 см). На настоящий момент закончено более половины наблюдательной работы и около четверти работы по обработке данных.

Об истории и результатах исследования близких галактик на волне 21 см см. arxiv:0806.1712. Разумеется, на радиотелескопе в Аресибо, который сейчас играет ведущую роль в исследовании галактик на волне 21см, планируются новые наблюдения. Про то написано здесь arxiv:0806.1714.

Authors: C.A.L. Bailer-Jones

Comments: Proceedings of IAU 254 "The Galaxy disk in a cosmological context", Copenhagen, June 2008, invited talk, 8 pages

Коротенький обзор, посвященный будущему астрометрическому спутнику Gaia и ожидаемым результатам по свойствам диска нашей Галактики. Ясно, что получив миллиард точных измерений положений звезд, спутник сильно продвинет наше понимание, тем не менее интересно посмотреть детали.

Authors: S. Scorza

Comments: 4 pages, 43rd Rencontres de Moriond - Electroweak Interactions and Unified Theories, La Thuile : Italie (2008)

Кратко описан эксперимент EDELWEISS-II. Он предназначен для лабораторных поисков частиц темной материи. В 2006-2007 гг. проводились технологические прогоны. В этом планируется первая серия научных наблюдений.

Authors: R. Maiolino

Comments: 42 pages, 21 figures, Lecture notes for the school "AGN at the highest angular resolution: theory and observations" (Torun), eds. A. Marconi and A. Niedzielski Subjects:

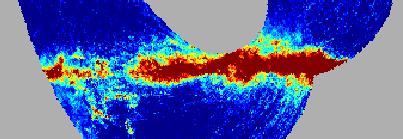

ALMA - Atacama Large Millimeter Array. Это один из самых больших строящихся наземных астрономических проектов. У инструмента будеи много разных задач, и одна из них - изучение активных ядер галактик.

В обзоре удачно увязаны ответы на вопросы "что?", "зачем?" и "как?". Много всякое полезной доступной феноменологии и тп. Описаны работающие установки и сама ALMA. Детально обсуждается, что и зачем ALMA будет изучать в плане АЯГ. В общем - доступно и полезно.

Authors: Vincent Minier et al.

Comments: 19 pages, 2nd ARENA Conference: The Astrophysical Science Cases at Dome C, Potsdam : Allemagne (2006)

Авторы обсуждают условия на площадке Dome C в Антарктиде с точки зрения установки большого инструмента, работающего в области 100 - 1000 микрон. Такой инструмент должен занять место между космическим проектом Гершель (60-500 микрон) и наземной установкой ALMA (350 микрон - 7 мм). У Гершеля будет малая собирающая площадь, а ALMA будет иметь маленькое поле зрения (да и условия наблюдений будут не идеальны). С точки зрения условий наблюдений можно ставить приборы на шарах или самолетах, но лучше, конечно, найти что-то подходящее на Земле. Вывод авторов состоит в том, что Dome C лучшее в мире место для такого телескопа. Кроме того, обсуждаются научные задачи для такого инструмента (звездообразование, формирирование и ранняя эволюция галактик, малые тела в солнечной системе и тп.).

Authors: James Bock et al. (for the EPIC Science and Technology Teams)

Comments: 196 pages

В NASA разрабатываются проекты, которые могли бы дать информацию об инфляционной стадии вселенной (если она была). Видимо, единственный реальный путь в ближайшее время - детальное изучение поляризации реликтового излучения. В каком-то объеме такие измерения можно проводить с Земли (и это делается). Однако космический проект несравненно лучше. Спутник Planck, запускаемый в этом году, будет первым шагом в данном направлении. Но нужны более совершенные аппараты.

В рамках проекта Einstein Probes будет сделано три миссии: The Joint Dark Energy Mission (JDEM), Inflation Probe, Black Hole Finder Probe. Обсуждаемый в данной статье проект EPIC - это один из вариантов Inflation Probe.

Пока идет первая фаза проработки проекта. Т.е., рассматриваются разные варианты компоновки (что влечет разную стоимость проектов), изучаются необходимые технологии, рассматривается, как будет влиять фон и тп.

Материал хорош тем, что дается понятный обзор по разным аспектам, связанным с задачами проекта. Советую прочитать страницы 8-18 и 31-34 (номера страниц по порядку, а не согласно их напечатанным номерам, для последних это 1-11 и 24-27).

В высоком разрешении статья доступна здесь.

Authors: Rob Fender, the LOFAR Transients Key Science Project

Comments: 11 pages, In "Bursts, Pulses and Flickering: wide-field monitoring of the dynamic radio sky", Tzioumis, Lazio & Fender (Eds), Proceedings of Science, 2007

LOFAR - новый комплекс низкочастотных радиотелескопов, который должен вступить в строй в ближайшие годы (точнее, станции будут постепенно сооружаться в нескольких европейских странах, а первая уже работает). В статье приводится краткий обзор проекта и перечисляются основные задачи. Затем авторы концентрируются на одной из них - мониторинге неба с целью обнаружения вспыхивающих (транзиентных) объектов.

Проводить наблюдения транзиентных объектов в радио очень трудно, на низких частотах особенно. Если LOFAR заработает как надо, то можно ожидать очень интересных открытий.

Authors: K. Yamamoto et al.

Comments: 8 pages, 9 figures, Amaldi7 proceedings, J. Phys.: Conf. Ser.

CLIO - Cryogenic Laser Interferometer Observatory. Это прототип японского проекта LCGT (Large-scale Cryogenic Gravitational Telescope). Он находится в шахте Камиока, где будет строиться и LGCT.

CLIO - небольшой проект, длина плеча всего лишь 100 метров. Соответственно, его задачи не научные, а технические. Пока прототип успешно отработал при комнатной температуре, а при работе в режиме с охлаждением выявились проблемы. Обо всем этом и ближайших планах - в статье.

Authors: C. S. Cockell et al.

Comments: 70 pages

Подробно описывается спутник Darwin. Идея состоит в поиске следов жизнидеятельности в атмосферах маломассивных экзопланет по наблюдениям в инфракрасном диапазоне.

Дается хороший обзор всего, что связано с поисками жизни на экзопланетах.

Authors: A. Cimatti, et al.

Comments: 27 pages, Experimental Astronomy, in press.

SPACE - это новый европейский проект, пока находящийся лишь в самом начале создания. Идея состоит в получение очень большого числа (500 миллионов) ИК-спектров галактик на z<2 на большой площадке (три четверти неба). Кроме этого, планируется глубокий прокол на узкой площадке вплоть до красных смещений, соответствующих самым первым галактикам.

Authors: Alexandre Refregier, the DUNE collaboration

Comments: 13 pages, submitted to Experimental Astronomy

Cosmic vision - текущая программа Европейского космического агентства (ESA), определяющая стратегию крупных научных проектов в области астрономии. DUNE - один из предлагаемых проектов.

Это 1.2-метровый телескоп, работающий в видимом и ИК диапазонах. За время работы телескоп должен сделать обзор неба на длинах волн от 550 до 1600 нанометров. Хотя в название "зашиты" темная энергия и темная материя, результаты будут важны для всей астрономии: от экзопланет до, собственно, космологии.

Authors: Thierry Appourchaux et al.

Comments: 26 pages, 11 figures, shortened from the original cosmic vision proposal, submitted to Experimental Astronomy

Подробно описан проект спутника, который мог бы достаточно точно измерять эффекты ОТО в солнечной системе, давать хорошие ограничения на вариацию постоянной тяготения, а также пытаться искать эффекты, связанные с темной энергией. Проект предполагает возможность развития. Т.е., за ASTROD I может последовать ASTROD II или даже ASTROD III. Правда, я думаю, что "это фантастика": никто в ближайшее время не станет финансировать такие эксперименты.

Authors: Dan Hooper, Edward A. Baltz

Comments: 25 pages, 5 figures, Review intended for the Annual Review of Nuclear and Particle Science

Хороший профессиональный обзор. Затронуты все основные вопросы: как в теории (бегло, но достаточно), так и в эксперименте. Рассказывается и о лабораторных поисках частиц, и о гамма-наблюдениях, и об ускорительных экспериментах. Обзор рассчитан на специалистов.

Authors: P. N. Best, the LOFAR-UK Consortium

Comments: 6+86 pages. To constrain file-size, many figures are reduced resolution or attached as separate jpg files.

Большой отчет, посвященный участию британских исследовательских групп в проекте низкочастотного радиотелескопа LOFAR. Большая часть материала посвящена научным задачам, мотивациям и ожидаемым результатам, т.е. научным планам, которые связывают с LOFAR.

Версия с рисунками в высоком разрешении доступна здесь.

Authors: S. Frey, K.E. Gabanyi

Comments: 3 pages; proceedings of the symposium "Approaching Micro-Arcsecond Resolution with VSOP-2: Astrophysics and Technology" (ISAS/JAXA, Sagamihara, Japan, 3-7 Dec 2007). Astronomical Society of the Pacific Conference Series, eds. Hagiwara Y., Fomalont E.B., Tsuboi M., Murata Y.

ASTRO-G - будущий японский спутник. Он также известен как VSOP-2. VSOP - The VLBI Space Observatory Programm. Это программа, в рамках которой создается радиоинтерферометр с космическим элементом, т.е. с антенной на спутнике. Первый аппарат - HALCA - уже отработал (с 1997 по 2003 год). Второй аппарат - ASTRO-G - планируется к запуску в 2012 году.

Крайне полезно за долго до запуска начинать публичное обсуждение аппарата, его возможной научной программы, оптимизации технических деталей и тп. Для это, в частности, проводятся специальные международные конференции. Есть такие конференции и в рамках разработки ASTRO-G. Одна из них - "Approaching Micro-Arcsecond Resolution with VSOP-2: Astrophysics and Technology" прошла в конце прошлого года.

На странице конференции можно скачать презентации. Но будут и материалы. Статьи для этого сборника потихоньку выкладываются в Архив. В статье, которая послужила поводом упомянуть спутник и конференцию, речь как раз идет об отборе объектов для наблюдения в рамках новой миссии. Кроме этого, в последнем январском выпуске появилось еще две работы из материалов конференции по VSOP-2: High-Redshift Quasars at the Highest Resolution: VSOP Results, The Need For High Resolution In Studies Of The 3-D Magnetic Field Structure Of AGN Jets. Очевидно, будут появляться и другие подобные статьи.

Authors: Michela Uslenghi et al.

Comments: 6 pages, 5 figures; Chinese Journal for Astronomy and Astrophysics (ChJAA), in press. Invited talk at the Frascati Workshop 2007 Vulcano (Italy), May 28 - June 2 "Multifrequency Behaviour Of High Energy Cosmic Sources"

WSO-UV - это то, что когда-то было известно как Спектр-УФ. Сейчас (по научной части) это проект в основном не российский. Однако именно за Россией создание 170-сантиметрового телескопа и собственно спутника, а также запуск. Приемная аппаратура будет создаваться в Германии, Китае и Италии. Запуск намечается на 2011 год. Создатели надеются, что аппарат проработает около 10 лет.

В статье описываются основные параметры спутника и установленной на нем аппаратуры.

См. также arxiv:0801.2039.

Authors: M. Dominik et al.

Comments: 4 pages with 2 eps figures embedded. Accepted for publication in Astronomische Nachrichten as part of the Proceedings of the Joint VOEvent & HTN Workshop "Hot-wiring the Transient Universe" held in Tucson, Arizona (US), June 4-7 2007

Напомню, что пока самая легкая планета (с массой порядка 5 земных) была обнаружена методом микролинзирования. Здесь, правда, нужно сделать один комментарий о методе. Мы говорим о микролинзировании, когда одна звезда линзируется другой (или аналогичным объектом: белым карликом, нейтронной звездой, черной дырой, бурым карликом и тп.). Соответственно, ученые следят одновременно за миллионами звезд-источников. Если прямо перед одной из них пролетит звезда-линза, то мы увидим возрастание блеска звезды-источника. Если у линзы есть спутник (планета), то на кривой блеска будет характерный пичок. Анализируя кривую блеска можно получить распределение вероятностей для параметров линзы (и ее спутника, если он есть). Но крайне редко удается обнаружить саму линзу! Так что несмотря на свою силу метод микролинзирования, в смысле поиска экзопланет, имеет и существенные недостатки: и звезда-линза и ее спутник чаще всего не наблюдаются после события микролинзирования, а параметры не определяются достаточно достоверно. Тем не менее.....

Тем не менее, в обозримом будущем только этот метод может позволить набрать большую статистику по легким планетам. А для этого надо много наблюдать. А для этого нужно много телескопов-роботов, совместные усилия и хорошая обработка данных. Вот это-то и является предметом статьи. Возможно, что и сами звезды-линзы удасться "выхватывать".

Authors: J. Lazio

Comments: 4 pages, to appear in proceedings of Hot-wiring the Transient Universe, 2008 March issue of Astronomische Nachrichten

Короткая заметка, содержащая полный список хорошо установленных радиотранзиентов, т.е. объектов, дающих радиовспышки или демонстрирующие существенную переменность в своем радиоизлучении. Это и планеты, и Солнце, и бурые карлики и т.д.

Перечисление этих объектов с краткими характеристиками занимает половину небольшой заметки. Вторая половина отведена под будущие инструменты, которые в ближайшие годы заработают и дадут большой вклад в изучение радиотранзиентов: ATA, EVLA, LWA, LOFAR, MWA.

Authors: Margarita Safonova, C. Sivaram, Jayant Murthy

Comments: 11 pages, 5 figures, aastex, sumbitted to A&A

TAUVEX - это планируемый (запуск в 2008 году) израильско-индийский спутник для поиска вспыхивающих источников в ультрафиолетовом диапазоне. Желающие могут ознакомиться с проектом и научными планами. Я же выделил эту статью скорее, чтобы отметить тенденцию, что многие страны, обладающие высокими технологиями в электронике и тп., но не обладающие собственными возможностями запуска, начинают все активнее сотрудничать с Индией. По отзывам коллег на конференциях, сотрудничеством они довольны.

Authors: F. Fiore, et al.

Comments: 6 pages, Proc. of the workshop "Simbol-X: The hard X-ray universe in focus", Bologna 14-16 May, 2007

Мне всегда очень нравится, что планируемые миссии в Европе и США всегда активно публично обсуждаются еще на стадии разработки. В данном случае речь идет о новом рентгеновском европейском проекте. Основная задача - получение качественных изображений на энергиях до 100 кэВ. Технически это весьма непросто - сделать зеркала (косого падения, разумеется) для работы в столь жестком диапазоне.

В небольшой заметке авторы рассматривают, какие научные задачи можно ставить перед проектом Symbol-X. В первую очередь они говорят о наблюдениях черных дыр (в основном в активных ядрах галактик) и о возможном прорыве в понимании механизма ускорения частиц в астрономических источниках.

Authors: почти двести авторов

Comments: 328 pages, 7.8Mb, Proceedings of the 5th SCINEGHE Workshop, June 18-20, 2007

Целиком выложен сборник трудов конференции, посвященной гамма-астрономии. На мой взгляд, это правильный путь. Печатные "кирпичи" с трудами конференций вполне можно отменить.

arxiv:0711.4255

HIRDES - двойной эшеле-спектрограф высокого разрешения для международной

космической обсерватории WSO/UV

(HIRDES - The High-Resolution Double-Echelle Spectrograph for

the World Space Observatory Ultraviolet WSO/UV).

arxiv:0711.4255

HIRDES - двойной эшеле-спектрограф высокого разрешения для международной

космической обсерватории WSO/UV

(HIRDES - The High-Resolution Double-Echelle Spectrograph for

the World Space Observatory Ultraviolet WSO/UV).

Authors: K. Werner et al.

Comments: Advances in Space Research, 9 pages

Космическая обсерватория WSO/UV разрабатывается в рамках международной коллаборации под руководством Роскосмоса. Запуск WSO/UV на орбиту запланирован на 2010 год. Основная миссия будущей обсерватории - спектроскопия высокого разрешения в ультрафиолетовом диапазоне (102-310 нм). Предполагается, что чувствительность WSO/UV в 5-10 раз превзойдет чувствительность хаббловского телескопа, а все наблюдательное время будет уделено ультрафиолетовой астрономии. Основной элемент WSO/UV - ультрафиолетовый телескоп системы Ричи-Кретьен с апертурой первичного зеркала 1.7 метра. Спектрометр состоит из двойного эшеле-спектрографа высокого разрешения (R ~ 55000) HIRDES (the High-Resolution Double-Echelle Spectrograph) и низкодисперсионного (R ~ 500-5000) длиннощелевого спектрографа. Спектральный диапазон спектрографа HIRDES (102-310 нм) разделен на ультрафиолетовый (UVES channel 174-310 нм) и вакуумный-ультрафиолетовый каналы (VUVES channel 102-176 нм). Текущее состояние разрабатываемой техники описано в статье.

Authors: A. Kappes for the KM3NeT Consortium

Comments: 5 pages, 7 figures, Proceedings to the "Sixth International Workshop on New Worlds in Astroparticle Physics", Sep. 2007, Faro, Portugal

Следующий шаг в развитии нейтринной астрономии - это постройка телескопов с объемом порядка кубического километра. Рабочим телом может быть или лед (и тогда это проект IceCube), или вода. С водой много проблем, т.к. все основные проекты - морские, а там ``качает``, плавают всякие светящиеся существа и водоросли и тп. Тем не менее, морские проекты разрабатываются. Океанские, вроде бы, все закрыты, а вот европейцы в Средиземном море начали аж целых три проекта: NESTOR, NEMO и ANTARES. Но, видимо, до полномасштабного варианта доберется только один: три проекта объединяют под невнятной аббревиатурой KM3NeT.

Пока новый проект находится в стадии разработки, которая должна закончиться к 2009 году. При этом все три начатых проекта продолжают отрабатывать различные технологические решения. Какие из них войдут в итоговый километровый проект сейчас не ясно.

Еще несколько статей, посвященных проекту KM3NeT: Configuration studies for a cubic-kilometre deep-sea neutrino telescope - KM3NeT - with NESSY, a fast and flexible approach, Sensitivity studies for the cubic-kilometre deep-sea neutrino telescope KM3NeT .

Authors: Simon Johnston (ATNF, CSIRO), et al

Comments:

Где будет строиться SKA (Square Kilometre Array), и каким будет окончательный дизайн проекта, пока не ясно. Но основные претенденты (их два: Австралия и Южная Африка) активно разрабатывают прототипы и воплощают их в металле. Конечно же, в задачи входит не только отработка технологий и демонстрация серьезности намерений, но и наука. О том, какой научной отдачи можно ожидать от австралийского прототипа (Australian SKA Pathfinder - ASKAP), написано в данной статье.

В число основных задач входят: изучение формирования и ранней эволюции галактик, исследования магнитных полей в космосе, поиск радиотранзиентов, исследования, связанные с гравитационными волнами.

Authors: C. H. Lenzi et al.

Comments: 8 pages and 3 figures

Существуют разные типы детекторов гравитационных волн. Кроме известных лазерных интерферометров есть еще и сферические детекторы. Один из них - SCHENBERG - скоро начнет свою работу. Собственно, детектор уже построен и идут тесты.

В статье авторы рассказывают, какие астрофизические результаты могут быть получены с помощью нового прибора.

Authors: M. Robberto, A. Cimatti, the SPACE Science Team

Comments: 4 pages, Venice 2007 Conf. Proc., to appear on Il Nuovo Cimento

SPACE - SPectroscopic All-sky Cosmic Explorer. Задачей является спектроскопический обзор неба с целью получения колоссального количества точных красных смещений галактик. Будет построена трехмерная карта до z=2. Это было бы новым важным шагом в развитии "точной космологии".

Authors: Joeri van Leeuwen, Ben Stappers

Comments: 3 pages, Proceedings of "40 Years of Pulsars: Millisecond Pulsars, Magnetars, and More" (12-17 August 2007 at McGill, Montreal Canada)

По сути, представлен популяционный синтез радиопульсаров для определения того, что сможет увидеть система телескопов LOFAR, начинающая работать в следующем году.

Для близких слабых пульсаров можно ожидать некоторго прорыва (кроме того, полагаю, они смогут увидеть Великолепную Семерку, или поставить ОЧЕНЬ жесткие пределы, также очень важно отнаблюдать Calvera).

Также авторы обсуждают наблюдение пульсаров в других галактиках. В пределах одного мегапарсека (или даже чуть дальше) можно ожидать открытие самых ярких пульсаров.

Authors: BAILKAL Collaboration: R. Wischnewski

Comments: 4 pages, 4 figures, presented at the 30th ICRC, Merida, Mexico, July 2007

Серия коротких заметок в материалах конференции по космическим лучам, посвященных байкальскому нейтринному телескопу. О некоторых наиболее интересных результатах проекта можно прочесть в статье arxiv:0710.3064. Про прототип нового акустического детектора, создаваемого в рамках байкальского проекта, можно узнать здесь: arxiv:0710.3113.

Authors: I. Amore, for the NEMO Collaboration

Comments: Proceeding of ISCRA 2006, Erice 20-27, JMPA, Vol. 22, No. 21 (2007) 3509-3520

Описано, как движется дело с работами по созданию нейтринного детектора NEMO.

Authors: Enrico Costa et al.

Comments: 10 pages, 9 figures, Proceedings of SPIE Optics + Photonics 2007 Conference - San Diego, vol. 6686-32 Subjects: Astrophysics (astro-ph)

HXXT - планируемый китайский рентгеновский спутник. В статье описаны работы по созданию поляризационного детектора. Пока, к сожалению, все попытки запустить что-то с хорошим детектором поляризации в рентгеновском диапазоне оканчивались неудачей. А сделать это надо! Данные по поляризации дадут очень важную информацию о процессах, происходящих в рентгеновских источниках. Кроме того, технически очень трудно создать хороший поляриметр для столь жесткого диапазона.

Authors: Glen H. Fountain et al.

Comments: 33 pages, 13 figures, 4 tables; To appear in a special volume of Space Science Reviews on the New Horizons mission

Специальный выпуск журнала Space Science Reviews посвящен спутнику New Horizons. Практически все статьи выложены (или будут выложены) в Архив. Здесь мы объединяем их, начиная со статьи с описанием самого аппарата.

Другие статьи.

arxiv:0709.4261 - Overview of

the New Horizons Science Payload. Описаны научные инструменты на борту

спутника.

arxiv:0709.4270 -

New Horizons: Anticipated Scientific Investigations at the Pluto System.

Описаны планируемые наблюдения и некоторые ожидаемые результаты.

arxiv:0709.4279 -

ALICE: The Ultraviolet Imaging Spectrograph aboard the New Horizons

Pluto-Kuiper Belt Mission. Подробно описан один из приборов - бортовой

спектрограф.

arxiv:0709.4281 -

Ralph: A Visible/Infrared Imager for the New Horizons Pluto/Kuiper Belt

Mission. Описание другого прибора, который будет получать ИК изображения и

снимки в видимом свете.

arxiv:0709.4417 -

The New Horizons Pluto Kuiper belt Mission: An Overview with Historical

Context. Еще одно описание миссии, но с несколько другой точки зрения.

arxiv:0709.4428 -

The Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation (PEPSSI) on

the New Horizons Mission. Снова описание прибора. Он будет определять

свойства попавших в него частиц солнечного ветра и всего, что болтается

около Плутона.

arxiv:0709.4505 -

The Solar Wind Around Pluto (SWAP) Instrument Aboard New Horizons.

Описание еще одного прибора. Он предназначен для исследования взаимодействия

солнечного ветра с ионами из атмосферы Плутона.

Обсудить в ЖЖ-сообществе

ru_astroph

Обсудить на Астрофоруме в

Научной панораме.

Authors: Tuneyoshi Kamae et al.

Comments: 11 pages, 11 figures, 2 tables

Описан новый детектор. Первые полеты запланированы на 2010 год. Авторы надеются, что с его помощью можно будет существенно продвинуться в моделях излучения радиопульсаров и в некоторых других областях. Как ясно из названия статьи, запускать детектор будут на высотных баллонах.

Authors: Veronique Van Elewyck, for the Auger Collaboration

Comments: 8 pages, 4 figures. Prepared for the proceedings of the 42nd Rencontres de Moriond on Electroweak Interactions and Unified Theories, La Thuile, Italy, 10-17 Mar 2007

Очередной "дежурный" отчет о состоянии дел на обсерватории им. Пьера Оже. Хотя особых новостей нет, но ввиду важности темы обращаю ваше внимание (также можно посмотреть и arxiv:0709.250094 на ту же тему).

О работе той, части Обсерватории, которая состоит из 1600 наземных черенковских детекторов, можно прочесть тут.

Также см. 0709.2125, где речь идет о том насколько аккуратно эти детекторы восстанавливают свойства первичной частицы.

Authors: G. Hermann, et al.

Comments: 4 pages, 3 figures, to appear in the proceedings of the 30th International Cosmic Ray Conference, Merida, July 2007

Кроме SKA - гигантской антенной решетки, работающей в радио - планируют строить и крупные системы наземных гамма-телескопов. Идея, на пальцах, достаточно простая. Возьмем не 4 телескопа (как в чрезвычайно успешном H.E.S.S.), а гораздо больше. Добавим новые технологии - и получим суперинструмент. На самом деел, конечно, все сложнее. В частности, надо детально прорабатывать научную программу и тп. Этим сейчас и занимается большая международная группа ученых. Прочитать про это можно в статье, а можно на сайте проекта CTA (Cherenkov Telescope Array).

Обсудить в ЖЖ-сообществе

ru_astroph

Обсудить на Астрофоруме в

Научной панораме.

Authors: Diego Gotz

Comments: 6 pages, 1 figure, proceedings of the Cefalu Astrophysical Conference, 11-24 June 2006, AIPC, 924, 44, 2007

Описывается проект ECLAIRs, предназначенный для изучения гамма-всплесков и планируемый к запуску в 2011 году. Одной из отличительных черт является очень быстрая и качественная бортовая обработка информации, что позволит выдавать хорошие области локализации за секунды.

Authors: Stephen C. Unwin et al.

Comments: 54 pages, 28 figures, uses emulateapj. Submitted to PASP

Что ж, люди хотят иметь параллаксы с точностью 4 микросекунды дуги для объектов до 20 звездной величины. Ожидается, что спутник SIM PlanetQuest сможет это делать. Авторы обсуждают, какие новые результаты можно получить с помощью такого инструмента.

Authors: H. Krawczynski et al.

Comments: 4 pages, Proceedings of the 30th ICRC, Merida, Mexico, July 2007

В связи с бурным развитием наземной гамма-астрономии астрофизическое подразделение Американского физического общества заказало подорбный отчет (т.н. "белую книгу") по этой теме. В короткой заметке авторы описывают работу группы, занимающейся составлением отчета.

Authors: Gustavo Medina-Tanco, for the Pierre Auger Collaboration

Comments: Proc. of the 30th Int. Cosmic Ray Conference, Merida, Mexico, July 2007

Для южной (аргентинской) части обсерватории имени Пьера Оже запланирован ввод в строй новых детекторов. Как ни странно, но целью является не движение в сторону регистрации более энергичных космических лучей, а наоборот. Дело в том, что лучи с энергией менее 1018 эВ регистрируются не слишком хорошо. Ведь изначальной целью были именно лучи сверхвысоких энергий! Теперь ученые хотят протянуть чувствительность приборов в сторону более низких энергий (разумеется, сделать это гораздо проще, чем повышать вероятность регистрации более энергичных частиц).

Нововведение позволит изучать на обсерватории области спектра, называемые "вторым коленом" и "лодыжка" (изначально был введен термин "колено", отражающий излом в спектре). Безусловно, очень важно получать данные в достаточно широком диапазоне в рамках одного и того же эксперимента.

Authors: Ewine F. van Dishoeck, Jes K. Jorgensen

Comments: Invited review, 8 pages, 5 figures; to appear in the proceedings of "Science with ALMA: a New Era for Astrophysics". Astrophysics & Space Science, in press

Многие, наверное, видели в ЕвроНьюс сюжет про проект ALMA. В статье дается краткий обзор по одному из направлений исследований на ALMA.

Одна из основных задач проекта - пролить свет на формирование звезд и планет. Ожидается, что можно будет рассмотреть протопланетные диски с пространственным разрешением до 1 а.е.!

Authors: Kinya Hibino et al.

Comments: 4 pages, 8 figures, Accepted for publication in Astrophysics and Space Science, proceeding of "The Multi-Messenger Approach to High-Energy Gamma-Ray Sources", Barcelona, July 4-7, 2006

"Бриллиантовый ты мой!" (общеупотреб.)

"Бриллиантовый дым застилал им глаза"

Предлагается новый вариант детекторов для гамма-телескопов, работающих в диапазоне до 10 МэВ. В нем используются искусственные алмазы. Авторы надеются достичь очень высокого углового разрешения.

Authors: Alain Leger, Tom Herbst, et al

Comments: 35 pages, This a compressed version of the DARWIN mission proposal to ESA for its "Cosmic Vision" 2015-2025 program A full resolution version can be obtained from the Web site indicated on the cover page

Это сжатая версия заявки на создание известной миссии DARWIN, направленной в Европейское космическое агентство.

Миссия, как известно, ставит своей задачей обнаружение планет типа Земли и поиск следов жизни на них. В заявке сжато описано все: и общее состояние дел, и концепция миссии, и научные задачи, и технические аспекты, и стоимость ....

Обсудить в ЖЖ-сообществе

ru_astroph.

Обсудить на Астрофоруме в

Научной панораме.

Authors: L. Piro, J.W. den Herder, T. Ohashi, et al

Comments: This is a low resolution version of the proposal submitted to ESA in response to the Cosmic Vision Call.

Описан проект недорогой миссии (не слишком тяжелая, не предполагает создание новых технологий) для исследований в гамма и рентгеновском диапазонах. Авторы заявки работали с BeppoSAX, поэтому миссия во многом базируется на опыте работы с этим аппаратом.

Authors: G. Cusumano et al.

Comments: 4 pages, 2 figures, PDF format, Proceedings of 30th ICRC, International Cosmic Ray Conference 2007, Merida, Yucatan, Mexico, 3-11 July 2007

GAW - Gamma Air Watch. Это прототип, на котором отрабатываются новые технологии. Он будет состоять из трех 2-метровых зеркал. Идея состоит в получение высокого качества результатов при большом поле зрения (24 на 24 градуса). Первый из трех телескопов будет установлен уже этой осенью.

Authors: D. Nitz, for the Pierre Auger Collaboration

Comments: Submission to the 30th International Cosmic Ray Conference, Merida Mexico, July 2007; 4 pages, 4 figures

Та огромная обсерватория для наблюдения космических лучей, которая в этом году будет достроена в Аргентине - это лишь половина всего проекта. Причем, меньшая половина. Вторую планирую построить в северном полушарии, в Колорадо. По площади она будет в три с лишним раза больше. Наверное, просто из-за естественного хода времени, и оборудование там будет чуть посовершеннее (а, возможно, оно будет получше из-за учета каких-то проблем, которые могут быть у южной обсерватории). Правда, южная-то уже работает, а северная существует лишь на бумаге.

Authors: G. Galletta, et al.

Comments: 4 pages, 3 figures. Mem. SAIt, in press

LISA - Laboratorio Italiano di Simulazione Ambiente (Итальянская лаборатория для моделирования окружающей среды, см. описание проекта на итальянском языке). Проект реализован в Падуе. Эксперимент позволяет моделировать условия от нормальных для человека до марсианских. Именно марсианской части проекта и посвящена короткая заметка.

Было проведено несколько "прогонов", в которых споры и бактерии подвергались "внеземным" мучениям в условиях, похожих на марсианские. Целью было проверить выживут или нет. Кое-какие образцы выживали.

Обсудить в ЖЖ-сообществе

ru_astroph.

Обсудить на Астрофоруме в

Научной панораме.

Authors: Joergen Knoedlseder

Comments: 8 pages, Proceedings of the 6th INTEGRAL Workshop: The Obscured Universe

Конечно, "рисовальщик" - это не вполне адекватный перевод слова "imager", но что делать!?! Идея состоит в том, что современные технологие позволяют создать гамма-детектор, который будет достаточно хорошо строить изображения в гамма-дипазоне. Т.е., это будет в самом деле гамма-телескоп, работающий напрямую с гамма-фотонами. Сейчас изображения в гамма-диапазоне строятся примитивно по данным о прохождении фотона через стопку детектирующих пластин (на спутниках), или же наблюдаются оптические кванты, порожденные взаимодействием гамма-квантов с атмосферой (на установках типа H.E.S.S.). Автор описывает проект спутника, который мог бы стать первым "гамма-рисовальщиком".

Authors: R. Battesti et al.

Comments: 38 pages, 26 figures and images, to appear in the Lecture Notes in Physics volume on Axions (Springer Verlag)

Снова "ищут, но так и не могут найти".

Поиски аксиона хорошо мотивированы с теоретической точки зрения.

Аксионы почти наверняка существуют (например, они "достовернее" нейтралино).

С другой стороны, не ясно, окажутся ли они важными для космологии. Теоретики

дают разные возможности.

Обзор в основном посвящен именно экспериментальным поискам, поэтому, думаю, многим будет интересно.

Authors: Simon J. E. Radford, Riccardo Giovanelli, Thomas A. Sebring, Jonas Zmuidzinas

Comments: 6 pages, 18th International Symposium on Space Terahertz Technology

Речь идет о проекте 25-метрового телескопа, работающего в субмиллиметровой области, который планируется разместить в пустыне Атакама. Называется проект CCATS - Cornell Caltech Atacama Telescope.

К сожалению, в строй инструмент вступит очень и очень нескоро. Разговор пока идет о 2012 годе.

Authors: Rob P. Olling

Comments: A White Paper for the ExoPlanet Task Force: 7 pages

Идея автора состоит в том, чтобы использовать данные будущего спутника SIM и уже отлетавшего спутника Hipparcos для поиска массивных планет и коричневых карликов на широких орбитах.

При орбитальном периоде в десятки и сотни лет очень трудно рассчитывать на какой-то результат за время жизни спутника (3-7 лет). Однако данные с двух астрометрических спутников, отработавших с интервалом лет в двадцать, уже могут дать необходимую точность. Оценки показывают, что совместная обработка данных двух аппаратов позволит обнаружить планету с массой как у Юпитера даже для орбитальных периодов в 240 лет. А при массе в десть раз больше - 500 лет.

Authors: H. Balthasar et al.

Comments: 6 pages, "Physics of Chromospheric Plasmas" (Coimbra), ASP 368, 605 (2007)

Описывается новый 1.5-метровый солнечный телескоп, пришедший на смену 45-сантиметровому, стоявшему на Канарских островах. Телескоп заработает в следующем году.

Authors: Geoffrey C. Bower et al.

Comments: 7 pages

Авторы рассматривают, как существующие и будущие (SKA) радиоинтерферометры могут помочь в поиске и изучении экзопланет. Уже современные антенны позволяют надеяться на обнаружение планет, открытие и изучение которых пока невозможно другими способами. С вводом в строй SKA ситуация станет еще лучше. Можно будет искать и исследовать планеты типа Земли на орбитах, подобных земной.

Authors: A.Lawrence

Comments: Review for publication in Astronomy and Geophysics, based on talk at UK National Astronomy Meeting, 2006. Fifteen pages, nine figures

Дан обзор прошедших, продолжающихся и будущих проектов, в которых производятся обзоры неба в оптическом и близких к нему диапазонах.

Authors: M. Shao et al.

Comments: ExoPTF white paper 8 pages, 2 figures

Фактически, оригинальное название полностью определяет суть заметки. Это небольшая статья, в которой описан проект SIM PlanetQuest. Это космический интерферометр, предназначенный для поиска планет типа Земли. Когда миссия будет реализована - пока не известно.

Authors: S.C. Keller, B.P. Schmidt, M.S Bessell

Comments: 6 pages, 4 figures, proceedings of ESO Calibration Workshop 2007

В конце года заработает новый обзоный телескоп. Его диаметр 1.3 метра. Будет он работать в южном полушарии. Поле площадью 5.7 квадратных градуса позволит проводить многоцветные обзоры неба. Обзор будет проведен шесть раз. Предельная звездная величина будет равняться 23. При этом обещается непдохая точность астрометрии и фотометрии (50 мас и 0.03 величины соотвественно).

Authors: K. Graf et al.

Comments: 6 pages, 5 figures, to appear in the proceedings of the International ARENA Workshop, May 28-30th, 2006, University of Northumbria

Услышать нейтрино ...

Оказывается, нейтрино можно регистрировать акустическими детекторами. Если

энергия частицы очень велика, то она порождает каскад частиц. В воде это

приводит к генерации акустических волн, которые можно различить на фоне

высокочастотного (20 КГц) шума с расстояния в 1 км! Строящийся детектор

ANTARES будет включать в себя акустические установки. В статье кратко описан

сам проект, а также его планируемая акустическая часть. Уже в этом году

будут установлены первые "микрофоны для нейтрино".

Authors: S. Aigrain et al. , the CoRoT Exoplanet Science Team

Comments: 11 pages, 2 figures. A version with full resolution figures is available from this http URL

Спутник CoRoT уже запущен. Все идет по плану. Поэтому полезно еще раз взглянуть на научное содержание миссии, а также на некоторые технические характеристики. Все это и суммированно в обзоре.

Версию стать с картинками в высоком разрешении можно скачать здесь. Это

PDF-файл.

А о научной программе подробнее можно прочесть

по этой ссылке. Ссылка ведет на список статей группы, помещенных в Архив

astro-ph.

Authors: Nicolao Fornengo

Comments: 18 pages, 20 figures. Invited talk at the 36th COSPAR Scientific Assembly, Beijing, China, 16-23 July 2006

Достаточно простой, но подробный обзор по поискам темной материи. Описаны как прямые (лабораторные) методы и проекты, так и косвенные (астрономические) подходы. Приводятся последние данные по верхним пределам на свойства частиц темной материи.

Authors: Richard W. Schnee

Comments: 8 pages, 3 figures, to appear in Proceedings of SUSY06, the 14th International Conference on Supersymmetry and the Unification of Fundamental Interactions, UC Irvine, California, 12-17 June 2006

Короткий, но содержательный обзор по методам прямого (лабораторного) поиска частиц темной материи. Описываются и конкретные эксперименты и их результаты.

Authors: Justin Vandenbroucke

Comments: 6 pages, 3 figures, to appear in the Proceedings of the 2nd TeV Particle Astrophysics Conference, Madison, WI, August 28-31, 2006

Космические нейтрино можно детектировать разными способами. Сейчас, как известно, достраиваются очень крупные установки, которые будут искать нейтрино с помощью оптических методов в толще воды или антарктического льда. Однако для нейтрино очень высоких энергий такие методы поиска не подходят. Нужно что-то иное. О радиометодах я уже недавно писал, их будут использовать в антарктических экспериментах. В этой же статье речь идет об акустических методах, которые предполагается применять к морских экспериментах.

Authors: J. Holder, the VERITAS collaboration

Comments: 8 pages. Submitted to Proceedings of "Science with New Generation of High Energy Gamma-ray Experiments", Elba 2006

Описана система гамма-телескопов VERITAS. Первый телескоп уже работает. Соответственно, авторам есть что рассказать.

Authors: Jean L. Turner, Alwyn Wootten

Comments: 2 pages; Highlights of Astronomy, Volume 14; K.A. van der Hucht, ed

Очень кратко описан миллиметровый телескоп ALMA.

Authors: Rob Fender et al.

Comments: Accepted for publication in the proceedings of VI Microquasar Workshop: Microquasars and Beyond, 18-22 September 2006, Como (Italy), ed: T. Belloni (2006)

LOFAR - это грандиозный проект системы радиотелескопов. Перед таким мощным инструментом всегда ставят множество задач. Одна из них - радиомониторинг.

В радиодиапазоне очень трудно искать вспыхивающие источники. Обычно в каталоги попадают объекты, излучающие постоянно. Только в последние годы стали появляться технологии, позволяющие решить эту проблему. Уже обнаружено несколько загадочных типов радиотранзиентов, о которых мы писали в обзорах.

Проект по радиомониторингу входит в число четырех приоритетных для LOFAR. Соответственно, можно не сомневаться, что после ввода установок в строй открытия не замедлят появиться.

Authors: H. Falcke et al.

Comments: 2 pages, IAU GA 2006, Highlights of Astronomy, Volume 14, K.A. van der Hucht, ed

Всего на двух страницах описан один из самых крупных грядущих наблюдательных проектов - низкочастотная сеть радиотелескопов. Для тех, кто интересуется деталями, создатели установки выложили и более объемный текст с описанием LOFAR.

Authors: Coryn A.L. Bailer-Jones

Comments: 9 pages

Обзорная статья, в основном посвященная готовящейся астрометрической миссии Гайя (Gaia). В самом деле, поток хороших обзорных астрономических данных растет. В недалеком будущем, если все будет ОК, нас ждет новых прорыв в построении 3D карт вселенной.

Authors: J. Anthony Tyson, for the LSST Collaboration

Comments: 9 pages, 3 figures, Talk given at CIPANP 2006, 9th Conference on the Intersections of Particle and Nuclear Physics, May 30-June 3, 2006, Rio Grande, Puerto Rico

LSST (Large Synoptic Survey Telescope) начнет своб работу в 2013 году. Это наземный восьмиметровый телескоп с большим полем зрения. Как и у всех инструментов этого типа (начиная с 8-ми сантиметровых) список его задач весьма широк: от малых тел солнечной системы до космологии. В данной статье речь идет именно о последней.

Наблюдения множества слабых галактик позволят получить важную информацию о свойствах крупномасштабной структуры. Это, в свою очередь, позволит лучше понять свойства темной материи и темной энергии.

Authors: Juergen Knoedlseder

Comments: 13 pages, 6 figures, Proceedings of the SPIE, Volume 6266, p. 61 (2006)

Описывается проект гамма-телескопа, который сможет строить изображение. Т.е. это будет не просто "гамма-детектор", а именно что гамма-телескоп, который сможет фокусировать гамма-лучи.

Authors: Steven E. Boggs et al.

Comments: NASA Vision Mission Concept Study Report, final version. (A condensed version of this report has been submitted to AIAA.) 84 pages

Большое подробное описание планируемого гамма-телескопа. Хороший пример того, как планируются крупные миссии (см. также ниже astro-ph/0608564).

Authors: Martin Elvis

Comments: Enhanced version of SPIE paper. 9 pages. 2006SPIE.6266E..20E

Описывается концепт небольшого (500 кг) спутника, предназначенного для тестов в области фундаментальной физики по данным о наблюдениях нейтронных звезд и черных дыр. Речь идет о физике процессов в сильных магнитных (магнитары) и гравитационных (черные дыры) полях, а также при сверхвысокой плотности (недра нейтронных звезд).

Статья интересна тремя аспектами:

1. какие наблюдательные данные могут помочь физикам лучше понять

процессы, идущие при экстремальных условиях,

2. какие новые технические решения могут быть использованы,

3. наконец, как надо заранее начинать обсуждение планируемой миссии.

Последний пункт достаточно существенен, ибо зачастую возникает вопрос "почему американские проекты эффективнее других?" Ответ прост: "Потому что с самого-самого начала идет публичное обсуждение".

Authors: P. Picozza et al.

Comments: 38 pages

Как известно, недавно нашим носителем был запущен итальянско-российский (больше итальянский, чем российский) спутник PAMELA. С российской стороны с ним много работали коллеги из МИФИ.

В статье, собственно, описан прибор и его задачи. Аппаратура предназначена для изучения космических лучей, а точнее для изучения потока антипротонов (а также других античастиц) и легких ядер.

Authors: Martin White

Comments: 10 pages, 6 figures, proceedings of the UC Irvine conference on cosmic microwave background temperature and polarization anisotropies

Достаточно популярно описывается, какую науку можно будет делать, когда будет работать спутник Planck. Естественным образом статья включает в себя как бы краткий курс по космологии, т.к. приходится говорить о разных параметрах и моделях.

Authors: Oleg Y. Gnedin, Jose L. Prieto

Comments: 8 pages, invited review for conference "Globular Clusters, Guide to Galaxies", 6-10 March 2006, University of Concepcion, Chile, ed. T. Richtler, et al

Рассмотрен механизм образования шаровых скоплений в стандартной картине иерархического скучивания. Для этого проведено численное моделирование: от самых ранних этапов формирования галактик до современного их состояния. Показано, что в самом деле, шаровые скопления могут образовываться из гигантских молекулярных облаков, которые успевают появиться на достаточно больших красных смещениях. Дальнейшая эволюция скоплений (и всей системы галактик) приводит к картине достаточно хорошо совпадающей с наблюдаемой. Далекие шаровые скопления (дальше 10 кпк от центра галактики) родились когда-то в более мелких галактиках-спутниках, которые к настоящему моменту уже разрушены.

Authors: Jonathan P. Gardner et al.

Comments: 96 pages, including 48 figures and 15 tables, accepted by Space Science Reviews

Полное описание будущего космического телескопа. Это будет инфракрасный инструмент с почти 7-метровым (раскладывающимся) зеркалом. Он должен прийти на смену хаббловскому телескопу (КТХ). Научные задачи нового инструмента формулируются почти как Life, Universe and everything: это и "конец темных времен", т.е. образование первых светящихся объектов во вселенной, и формирование первых галактик, и рождение уже обычных (современных нам) звезд и планетных систем, и, наконец, исследование экзопланет и происхождения жизни.

Authors: K. W. Yoon et al.

Comments: 18 pages, 11 figures. To appear in Millimeter and Submillimeter Detectors and Instrumentation for Astronomy III, Proceedings of SPIE, 6275, 2006

Поляризацию реликтового фона будут измерять на спутнике Планк. Но до его запуска разные группы стремятся получить максимум с помощью наземных установок.

Вот доклад о первых результатах с одной из них. Это The Robinson Gravitational Wave Background Telescope (BICEP). Он начал свою работу в Антарктиде. Конечно, "Планк", если все будет по плану, получит более детальную картину. Тем не менее, очень важно, чтобы работали и установки, подобные BICEP.

Authors: The IceCube Collaboration

IceCube - гигантский нейтринный детектор в Антарктиде. Ясно, что такие приборы не создаются за день. Постепенно в лед будут вмораживаться нити с детекторами. Первые уже "на месте" и работают. Анализу первых данных с уже работающей части детектора и посвящена статья. Результаты пока скорее технические чем научные. Вывод: все работает как надо.

Authors: Rene A. Ong

Comments: 29 pages, 9 figures, Rapporteur Talk at ICRC 2005

В последнее время наземная гамма-астрономия, работающая в диапазоне энергий хорошо за 1 ГэВ, переживает период бурного развития. Основные вехи этого большого пути и современное состояние дел отражены в небольшом обзоре.

Authors: R N Manchester

Comments: 10 pages, in press ChJAA

Конечно, хочется зарегистрировать гравитационные волны как можно непосредственнее. Для этого и строят лазерные интерферометры и твердотельные установки. Однако наблюдения радиопульсаров позволяют получать данные о гравитационных волнах пусть и не столь непосредственным, зато более дешевым путем. Все хорошо знают о том, что двойные радиопульсары испытывают изменения орбит за счет излучения гравитационных волн. Есть и другие эффекты, связанные с наблюдением этих объектов, позволяющие получать информацию о гравитационных волнах.

Важным достоинством миллисекундных радиопульсаров является поразительная устойчивость их периодов. Она сравнима с лучшими земными атомными часами. По сути, наблюдения нескольких таких пульсаров могут дать стандарт частоты превосходящий атомные! Эту особенность можно использовать для косвенного наблюдения гарвитационных волн.

Гравитационные волны влияют на наблюдаемые периоды пульсаров. Именно на наблюдаемые, т.к. речь идет об эффекте, связанным с прохождением волны через нас. Из-за прохождения волны период пульсара будет казаться нам то короче, то длиннее. Идея такого обнаружения гравитационных волн была впервые высказана М.В. Сажиным в 1978 г. Исследуя один объект можно дать верхний предел на фон гравитационных волн (вокруг нас) в определенном диапазоне частот. Причем, пульсарные данные чувствительны к очень большим периодам - порядка времени наблюдения, т.е. несколько лет (соответственно, частоты гравволн исчисляются в данном случае наногерцами). Наблюдения за несколькими пульсарами позволяет (точнее может позволить) зарегистрировать этот гравитационно-волновой фон.

Собственно, "пульсарная временная решетка" (Pulsar Timing Array) это не новый прибор. Сами пульсары и образуют "решетку" или "сеть". Наблюдения же планируется проводить на уже хорошо известном 64-метровом радиотелескопе. Хотя, электронная начинка и программное обеспечение должны быть доработаны, чтобы выйти на необходимую чувствительность. Такая необходимость была продемонстрирована в течение первого года наблюдений.

О проекте также можно почитать здесь.

Authors: The Planck Collaboration

Comments: 152 pages

Книга, посвященная научной программе спутника "Планк".

Книга содержит техническое описание спутника, некоторые основы, необходимые для понимания сути научной программы, и, наконец, сами научные задачи, которые спутник будет решать.

Возможно, что многим будет небезинтересно посмотреть, какие еще задачи, кроме исследования реликтового излучения, ставятся перед этим проектом.

Authors: J. Holder et al.

Comments: Accepted by Astroparticle Physics

VERITAS - еще один черенковский (наземный) гамма-проект. Всего в систему войдет 4 телескопа. С февраля работает первый. Этому, собственно, и посвящена статья. Жаль, что у нас это не развивается. Есть, правда, слабая надежда, что в недалеком будущем ученые из МИФИ смогут запустить в качестве дополнительной нагрузки на одном из спутников аппаратуру для мониторинга неба в гамма-лучах. Это было бы здорово! Ну а пока, читайте про VERITAS.

Authors: P.Picozza, A.Morselli

Comments: 8 pages, 7 figures, To be published in "12th Lomonosov Conference on Elementary Particle Physics" Moscow, August, 2005, World Scientific Publishing Co

Спутник ПАМЕЛА - результат совместных усилий итальянских и российских (МИФИ) ученых. Он должен быть запущен в этом году нашим носителем. Изучать он будет в основном космические лучи. Особое внимание будет уделено исследованию потоков античастиц (антипротонов и позитронов). Это будет первый аппарат, способный проводить качественные измерения для антипротонов высокой энергии (порядка 200 ГэВ). О деталях можно узнать из обзора.

Authors: Jonathan E. Grindlay (and the EXIST Team)

Comments: 4 pages, 1 figure. Presented at LBL Surveys Workshop; New Astronomy Reviews, Volume 49, iss. 7-9, pp. 436-439 (2005)

Описан проект EXIST, который должен стать одной из трех миссий, запускаемых в рамках программы "После Эйнштейна" (Beyond Einstein). Каждый виток (т.е. каждые полтора часа) спутник будет получать обзор неба в жестком рентгене. Кроме того, можно будет снимать спектры и иметь при этом хорошее временное разрешение для изучения быстрой переменности источников.

Основные цели - активные ядра галактик и тесные двойные системы.

Authors: T. Enqvist, et al.

Comments: Extended and updated TAUP2005 Proceedings contribution. 8 pages, 5 figures (part in colour). Preprint not submitted

В Финляндии строится новый эксперимент по исследованию космических лучей. Это будет большой детектор, установленной в шахте. Основная цель - исследование состава космических лучей в области "колена" (это важная деталь в распределении космических лучей по энергиям, вероятно, что частицы с энергиями выше и ниже колена имеют разное происхождение). Ввод детектора в строй намечен на 2007 г.

Authors: R. G. Carlberg

Comments: To appear in IAU Symposium 232, edited by Whitelock, Leibundgut and Dennefeld, 10 pages

Дан обзор всех основных активно разрабатываемых очень больших телескопов. Есть очень интересные картинки. Всячески советую.

Authors: T. Enqvist, et al.

Comments: Extended and updated TAUP2005 Proceedings contribution. 8 pages, 5 figures (part in colour). Preprint not submitted

В Финляндии строится новый эксперимент по исследованию космических лучей. Это будет большой детектор, установленной в шахте. Основная цель - исследование состава космических лучей в области "колена" (это важная деталь в распределении космических лучей по энергиям, вероятно, что частицы с энергиями выше и ниже колена имеют разное происхождение). Ввод детектора в строй намечен на 2007 г.

Authors: R. G. Carlberg

Comments: To appear in IAU Symposium 232, edited by Whitelock, Leibundgut and Dennefeld, 10 pages

Дан обзор всех основных активно разрабатываемых очень больших телескопов. Есть очень интересные картинки. Всячески советую.

Authors: Greg Madejski

Comments: To appear in "Astrophysical Sources of High Energy Particles and Radiation", eds. T. Bulik, B. Rudak, and G. Madejski, AIP Conference Proceedings, vol 801 (2005), proc. conf. in Torun, Poland, 20-24 June 2005

Описаны некоторые результаты наблюдений на Чандре. Немного рассказано об уже запущенном японском спутнике Suzaku (известном также под именем Astro-E2). У этого спутника, к сожалению, возникли технические проблемы, из-за чего один из самых интересных экспериментов на его борту останется неосуществленным. В конце статьи кратко описаны две будущие миссии: GLAST и NuSTAR. GLAST будет запущен уже в 2007 г., с ним, вроде бы, все в порядке. NuSTAR должен полететь в 2009, но этот срок еще может быть скорректирован (в сторону более позднего запуска, разумеется).

Authors: Ciro Bigongiari (for the MAGIC collaboration)

Comments: 4 pages, 2 figures To be published on proceedings of HEP2005 International Europhysics Conference on High Energy Physics EPS (July 21st-27th 2005) in Lisboa, Portugal

Вот уже год работает телескоп MAGIC. Это самый крупный гамма-телескоп. Пока, к сожалению, никаких суперрезультатов на нем не получено, и, на мой взгляд, проект H.E.S.S. его обгоняет. Тем не менее, крупный инструмент еще "выстрелит". Пока же можно почитать как там все устроено и что уже удалось увидеть.

Authors: The IceCube Collaboration: Mathieu Ribordy, et al

Comments: 15 pages, 8 figures Invited talk contribution at 5th International Conference on Non-accelerator New Physics (NANP 05), Dubna, Russia, 20-25 Jun 2005

AMANDA - это нейтринный ледяной (т.е. находящийся в толще льда) детектор, установленный в Антарктиде. ICECUBE - это будущий детектор, качественно похожий на AMANDA, но превосходящий его по размерам. В коротком обзоре описываются оба проекта. Описывается что уже получила AMANDA, и что в будущем сможет получить ICECUBE.

Подробнее об ICECUBE можно прочесть в следующей статье, а эта послужит неплохим введением.

Authors: L. Foschini, G. Di Cocco, G. Malaguti