Новости недели

Содержание и быстрый переход к разделам обзора

Статьи недели

"Лучшие из лучших"

Прародитель сверхновой 2003gd в М74

Гравитационное линзирование звездами с угловым моментом

Звездный поток в направлении антицентра Галактики

Невозмущенный тонкий диск шаровых скоплений в М31

Систематический сдвиг в оценках межзвездного магнитного поля

Горячие темы недели

Отдельные статьи

Из раздела physics

Полный Архив предыдущих выпусков.

Архив статей, вошедших в выпуски с 01 июля 2002 г. по 31 марта 2003 г.

Разделы архива (с апреля 2003 г.):

космология,

нейтрино,

космические лучи и гамма-астрономия,

галактики, АЯГ, квазары,

наша Галактика,

межзвездная среда,

звезды,

сверхновые,

остатки сверхновых,

черные дыры,

нейтронные звезды,

линзирование,

Солнце,

экзопланеты,

Солнечная система,

аккреция,

тесные двойные системы,

гамма-всплески,

гравитационные волны,

механизмы

излучения,

численное

моделирование,

динамика,

механика

методы обработки

данных,

МГД,

методы

наблюдений,

будущие наблюдательные проекты,

прочее.

Полезные астрономические ссылки.

Короткое эссе об электронных препринтах.

Обзорные статьи в astro-ph с 2001 г.

Авторы проекта

Сергей Попов

Михаил Прохоров

Новостные ленты

Новости астрономии от ПРАО

Текущие открытия в ФЭЧ

Новости космонавтики

Новости от УФН

Информнаука

Перст

Подписка на рассылку обзоров на Subscribe.Ru

Дружественная рассылка

"Окно во Вселенную" -

что видно на небе в этом месяце

Обзоры препринтов astro-ph

Выпуск N50

astro-ph за 08 - 18 июля 2003 года: избранные статьи

astro-ph за 08 - 18 июля 2003 года: избранные статьи

Горячие темы недели

Современные компьютерные методы в астрономии

Традиционно астрономия использует многие передовые компьютерные методики. За последние две недели в Архиве появилось несколько статей, в которых рассказывается о работе с большими массивами данных, о нейронных сетях и о применениях всего этого в астрономии.

Статья Фрайлиса и др. "Data Management and Mining in Astrophysical Databases" посвящена проблеме "датадоминированности" современной астрономии и способам ее решения. В работе "Automatic Classification using Self-Organising Neural Networks in Astrophysical Experiments" рассказывается о применениях нейронных сетей в астрономии, а о самих сетях можно прочесть здесь.

Безусловно, в астрофизике велика роль численного эксперимента. Безусловно, для решения больших задач используют большие компьютеры. О применениях суперкомпьютеров в астрофизике статья "Super computers in astrophysics and High Performance simulations of self-gravitating systems".

Хочется еще раз отметить, что, если вы профессионально владеете современными методами программирования и т.п., то вам всегда будут рады в смысле применения ваших талантов в астрономии (оплата - другое дело, увы). И наоборот, многие известные "компьютерные" проекты делались и делаются выпускниками астрономических отделений и факультетов, т.к. в процессе своей астрономической деятельности эти люди столкнулись с необходимостью "глубокого проникновения" в возможности современных технологий.

Рефераты отдельных статей

Authors: D. Porquet et al.

Comments: Accepted for publication in A&A Letters. 4 pages, 2 figures, 1 tables

В центре нашей Галактики находится сверхмассивная черная дыра с массой около 2-3 миллионов масс Солнца. Как известно, черные дыры аккрецируют окружающее вещество, что обычно приводит к появлению рентгеновского источника. Наше галактическое ядро в этом смысле является очень неактивным: светимость черной дыры составляет порядка одной десятимиллионной от предельной светимости. Это очень мало. Теоретикам пришлось немало потрудиться, чтобы придумать, как можно объяснить такое положение дел. Как обычно теоретики перестарались: предложено несколько механизмов, объясняющих низкую эффективность аккреции. Кратко опишем два механизма. Первый - адвекция. В этом случае горячее вещество утекает под горизонт, не успев излучить запасенную энергию. Второй - струи. Энергия уносится не электромагнитным излучением, а переходит в кинетическую энергию струи (об этих механизмах мы неоднократно писали - см. архив наших обзоров, темы "аккреция" и "черные дыры"). Выделить какой из механизмов является "единственно правильным" - не удается. Необходимо наблюдать...

Наблюдения выявили интересный феномен - рентгеновские вспышки. Впервые это было зарегистрировано в 2000 г. на спутнике Чандра. В этой статье авторы представляют данные спутника XMM-Newton по самой яркой вспышке. Светимость ее все равно невелика: 3-4 1035 эрг/с. Для объяснения вспышек также предложено несколько механизмов. Чем больше наблюдений - тем больше ограничений на теоретические модели. Новые наблюдения тут особенно важны, т.к. зарегистрированная вспышка не только самая яркая, но она еще имеет очень мягкий спектр, симметричную кривую блеска и не показывает существенных спектральных вариаций со временем. Это - новый вызов теоретикам.

Authors: M. Roncadelli

Comments: 27 pages Proceeding of the Conference "Neutrino Telescopes" (Venice, March, 2003)

В обзоре описываются основные наблюдательные факты, свидетельствующие в пользу существования темной материи. Автор пытался излагать в достаточно доступной, но строгой форме ("педагогической" по его определению). Видимо, это ему удалось.

Authors: Oleg V. Kotov, Sergey Trudolyubov, W. Thomas Vestrand

Comments: 18 pages, Submitted to ApJ

Как известно, звезды в галактиках распределены очень редко. Например, при "столкновении" галактик отдельные звезды не сталкиваются. Поэтому М31, Туманность Андромеды, является достаточно "прозрачным туманом". С помощью аппаратуры XMM-Newton сквозь М31 удалось рассмотреть скопление галактик.

Источник RX J0046.4+4204, как это следует из его обозначения, был открыт еще на спутнике ROSAT (отсюда буква "R"). Но пространственное разрешение ROSAT было недостаточным для определения природы источника. Рентгеновская обсерватория нового поколения дает такую возможность. Возможность получать хорошие рентгеновские спектры на XMM-Newton позволяет однозначно определить, что этот источник является далеким (красное смещение 0.293) скоплением галактик. Так что от новой аппаратуры не скроешься и в "тумане Андромеды".

Authors: S.D. Van Dyk, W. Li, A.V. Filippenko

Comments: 10 pages, 6 figures, to appear in PASP (2003 Oct issue)

Как мы неоднократно писали, в астрофизике сверхновых существует масса нерешенных проблем. Связано это как со сложностью происходящих процессов, так и с редкостью этих событий. Например, было бы очень важно иметь информацию о взорвавшейся звезде, но она крайне редко оказывается доступной. До появления этой работы было известно всего пять таких звезд-прародителей (среди них - прародительница SN1987A в Магеллановом облаке).

Обработав архивные данные, полученные на Космическом телескопе за год до наблюдения вспышки, авторы смогли определить, что до взрыва звезда была красным сверхгигантом с начальной массой около 8-9 масс Солнца. Авторы полагают, однако, что информация еще нуждается в подтверждении. Для этого необходимо провести повторные наблюдения на Космическом телескопе после того как блеск сверхновой существенно уменьшится. Это позволит точнее определить положение центра взрыва, т.е. позволит с уверенностью утверждать, что звезда-прародитель была выделена верно.

Authors: Bradford B. Behr

Comments: 47 pages, 9 figures, 5 tables, accepted for publication in November 2003 ApJS

Очень подробное исследование скоростей вращения звезд, находящихся на эволюционной стадии гигантов горизонтальной ветви. В исследованную выборку из 45 звезд входят как красные звезды с эффективными температурами Teff~5000K и выше, так и голубые звезды с температурами до Teff~17000K. Так как все эти звезды - гиганты, то экваториальные линейные скорости вращения у них не превышают 30-40 км/с (для таких звезд очень высокая величина). Исследование показало, что у большинства холодных голубых звезд с промежуточными температурами (Teff=7500-11500K) скорости вращения (v sin i) не превышают 15 км/с, но есть небольшая группа так называемых "быстрых ротаторов", у которых скорости достигают 30-35 км/с. Все красные гиганты (за исключением одной звезды) имеют низкие скорости <10 км/с.

В обзоре подробно описаны методика измерения, возможные селекционные эффекты и некоторые смежные вопросы.

Authors: S. Dall'Osso et al.

Comments: submitted to ApJ Main Journal, 27 pages and 6 figures

Известно, что вращающиеся нейтронные звезды (в первую очередь обычные радиопульсары) демонстрируют сбои периода - т.н. глитчи. Существует несколько механизмов, объясняющих такие проишествия. Один из наиболее известных - звездотрясения. В коре нейтронной звезды накапливается механическое напряжение, затем кора трескается, что приводит к изменению момента инерции, а следовательно и периода вращения. Другая модель связана с взаимодействием коры и сверхтекучего ядра звезды. Для понимания того, какой же механизм имеет место в природе (или оба имеют право на существование), важно наблюдать поведение периода после глитча - т.н. релаксацию.

В данной статье авторы описывают наблюдение еще одного сильного глитча (сила определяется по относительному изменению частоты вращения) у аномального рентгеновского пульсара. Предыдущий сбой был зарегистрирован за полтора года до этого. Это достаточно часто. Интересная особенность заключается в том, что процессы релаксации после двух глитчей происходили существенно по-разному. Возможно, для объяснения разных сбоев периода даже у одной нейтронной звезды необходимо привлекать несколько механизмов!

Authors: M. Sereno

Comments: 9 pages, 9 figures; to appear in MNRAS

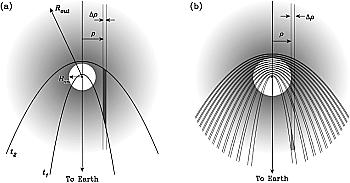

Если звезда вращается, то она сама и, что более важно, ее гравитационное поле теряют сферическую симметрию. Причин здесь две: центробежные силы превращают сферическую звезду в сплюснутый эллипсоид вращения (в первом приближении), который имеет несферическое гравитационное поле. Кроме того гравитационное поле любого вращающегося тела отклоняется от сферической симметрии, поскольку в нем проявляются "гравимагнитные" силы (наиболее известный пример - поле Керровской черной дыры). Первый эффект сильнее проявляется у обычных звезд (размеры которых велики, а релятивистские эффекты, наоборот, малы), второй - у нейтронных звезд и черных дыр.

Как это проявляется при гравитационном микролинзировании?

- Несферическая гравитационная линза создает три (а не два) изображения источника. Дополнительное третье изображение всегда расположено очень близко к линзе.

- Вблизи линзы возникает область (каустика), при пересечении которой

точечным источником его усиление достигает бесконечности.

Пример каустики вблизи однородной вращающейся сферы.

- Вращение гравитационной линзы вызывает искажение кривой блеска.

Структура изображений в гравитационной микролинзе. Красные кружки показывают положение линзируемого источника, белые квадраты - изображения создаваемые невращающейся линзой, черные квадраты - вращающаяся однородная сфера. Положение третьего изображения (показано зеленым цветом) практически совпадает с самой линзой.

В гравитационном поле вращающегося тела появляется еще один эффект - гравитационный эффект Фарадея - поворот плоскости поляризации света в результате гравитационного линзирования.

Authors: Gary Steigman (OSU)

Comments: 27 pages, 15 figures. To appear in Carnegie Observatories Astrophysics Series, Vol. 2: Measuring and Modeling the Universe, ed. W.L.Freedman

В свое время Стивен Вайнберг написал знаменитую популярную книжку "Первые три минуты" (она переводилась и на русский язык, а недавно была переиздана). Этот обзор написан более строгим языком, поэтому все аспекты эволюции Вселенной в него не вместились, места хватило только на первичный синтез элементов (правда обзор еще охватывает в семь раз больший интервал времени).

Как и сколько синтезируется дейтерия, гелия-3 и -4, лития-7? Как эти величины связаны с космологическими параметрами? Какие ограничения на их основе можно сделать? На сколько надежно? - Вот основные вопросы, рассматриваемые в данном обзоре.

Authors: Ben E. K. Sugerman

Comments: 43 pages, 18 figures; Accepted for publication in the AJ

Свет от звезды может попасть прямо к наблюдателю, а может рассеяться на пылевой оболочке, окружающей звезду. Рассеянные фотоны достигают наблюдателя позже. Направление распространения их также несколько отличается от направления на источник: свет приходит из его окрестности. Особенно хорошо этот эффект наблюдается, если источник излучения является переменным (а лучше вспыхивающим). В этом случае (при одиночной вспышке и однородном распределении рассеивающей среды) вокруг источника будет наблюдаться расширяющееся световое кольцо. Этот эффект называется "световое эхо".

В реальности эффект более сложен: излучение источника может меняться сложным образом, пылевая оболочка может иметь произвольную форму, оболочка не только рассеивает, но и поглощает рассеянное излучение, эхо надо отделить от фонового излучения и т.д.

Обзор достаточно понятен и интересен не только специалистам.

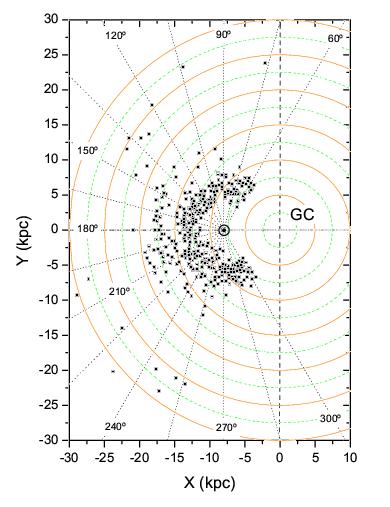

Authors: Helio J. Rocha-Pinto et al.

Comments: 12 pages, 4 figures; submitted to the Astrophysical Journal Letters

Несколько месяцев назад в средствах массовой информации активно обсуждалось обнаружение интересной структуры в нашей Галактике: кольцевой структуры на расстоянии порядка 17 кпк от центра. В этой работе авторы проводят тщательное исследование этой структуры и приходят к выводу, что скорее всего в направлении антицентра (созвездие Единорога) мы видим остаток поглощения небольшой галактики. Т.е. по всей видимости это образование не является однородной структурой, окружающей нашу Галактику.

Authors: P.Goldreich, N.Rappaport

Comments: 16 pages, 7 fig.

Прометей и Пандора - два спутника-"пастуха", движущихся по краям самого внешнего из колец Сатурна. Их периоды обращения достаточно близки: средние движения этих двух спутников находятся в резонансе 121:118. Авторы численно исследовали возможность проявления хаоса в данной системе, обнаружили, что хаотическое движение возникает, и смогли понять его причину (дифференциальная прецессия расщепляет основной резонанс на четыре узкие, близко расположенные, равноотстоящие по частоте компоненты, либрация уширяет их до сильного взаимного перекрытия, в результате чего образуется зона хаотических движений). Хаос в этой системе проявляется в том, что положение спутников на их орбитах может отличаться от предсказываемого средним движением для Прометея на 1